苏曼殊的字

今天的中国人,特别是年轻人,对于“苏曼殊”这个名字,恐怕是比较陌生的了。但是,在19世纪末到20世纪初的年代,这个名字在中国一一特别是在文化界是极其响亮的一个名头。柳亚子称苏曼殊为“一代的天才”,这个评价恰如其份,因为苏曼殊不但是著名的诗人、小说家、散文家和画家,而且是第一位把雨果的小说和拜仑、雪莱等人的诗介绍到中国来的翻译家。审视其人,则身世迷离,一生飘零。19岁出家当和尚,20岁断绝与自己的家庭——苏家往来。虽是和尚,则又浪迹天涯,结交革命志士,又不断勤奋学习并作诗、绘画、写文。观尝其文,则愤怒时金刚怒目,叱咤风云;抒情时则如山谷清泉,澄澈透明;论理述志时又如长江黄河,一泻千里。他的小说又另是一种风格,悲情绵绵,感伤浓郁,令人读后欲哭无泪。这样的天才确实是可遇而不可求。

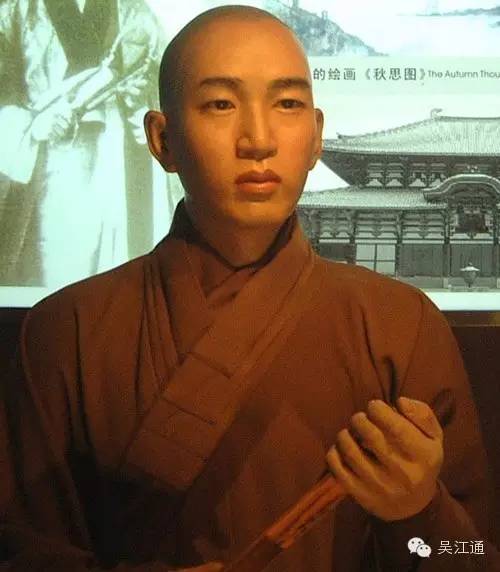

苏曼殊

苏曼殊原名苏戬,字子谷,后改名玄瑛,广东中山县恭常都沥溪乡人。1884年旧农历八月十日出生于日本横滨,1918年农历三月二十二日病逝于上海广慈医院,享年仅34岁。在苏曼殊浪漫而短暂的一生中,足迹遍及日本、暹罗、锡兰、爪哇和海内的许多城市,但却有一种情缘,使他三次来到丝绸之镇盛泽,留下了传奇性的萍踪絮迹。

苏曼殊、郑桐荪与其他友人的合影

他的这种情缘,是由南社诗人柳亚子的内兄、盛泽人郑桐荪牵系的。1912年,苏曼殊执教于安庆高等学校,与郑桐荪同事。两位诗人十分投机,“朝夕对谈,风雨对床”,到了难分难舍的境地。其实,他们的性格反差是极为鲜明的。曼殊狂放不羁,甚至游戏人生,而桐荪儒雅内秀,处世严谨。在辛亥革命的影响下,曼殊一度有过革命的激情,但不久就消极、颓废。在《何处》一诗中,曼殊有“伤心怕向妆台照,瘦尽朱颜只自嗟”两句,顾影自怜,哀哀欲绝。这诗就写在苏郑同事之时。看到好友的心灰意冷,桐荪和诗一首,极力劝勉:“朱颜未减少年态,何事频频揽镜嗟!”桐荪力劝曼殊不应重披袈裟,去深山与“落叶为盟”,而应振作精神,善自珍重。是年岁暮,桐荪约曼殊同游他的故里盛泽,就是在这种情况下,曼殊作了第一次盛泽之游。

他们是先乘沪杭车到嘉兴,再从嘉兴到盛泽的。其时盛泽未通火车,也无公路,来往载客主要靠载船。这种船既载绸货,也载乘客,城乡俱至,轻捷快便。因为起锚时鸣锣催客,故又称“汤汤班”。民国初年,盛泽镇乡的载船多至数百艘。曼殊乘的船正好遇着逆风,船夫上岸拉纤,他也趁兴要去拉,桐荪阻拦他不及,只听得扑通一声,掉到了水里。救上来后,西装皮裘大衣全湿透了,到盛泽后,在桐荪家的火炉上烘干。黎里柳亚子早收到桐荪书信,已在盛泽等候多时,南社社友朱少屏也同船到达,大家欢聚数日,极尽游宴之乐。除夕前,曼殊回上海时取道苏州,又不慎从驴背上摔了下来。在回上海后给柳亚子的信中,他戏称自己“几作跛足仙人矣”。柳亚子乐呵呵地说:“拉纤下水,骑驴坠地,真是一个巧对哩!”

据柳亚子考证,苏曼殊第二次游盛泽“应在1913年春天”。农历三月十日,曼殊致函柳亚子,他拟与桐荪“同作苏台之游,迄抵盛后,当能定夺何时能至尊许也”。在柳亚子的回忆中,此次苏曼殊并没有作黎里之行,只是游了盛泽,在盛泽小住半月,与桐荪、沈燕谋同编《汉英辞典》。同年5月1日《民立报》上叶楚伧的《编辑余话》中亦称,其时“曼殊泛棹分湖,欲依陆子敬终老是乡耶?何禅踪寂寥,至今未来海上也。”分湖,只是泛指盛泽、黎里一带,而苏曼殊的《汾堤吊梦图》并不能证明他真的到过分湖滩头,只是根据叶楚伧的口头描绘而构思成画的。

苏曼殊的山水画

苏曼殊第三次游盛泽离第二次时间并不远,是在同年的夏天。《苏曼殊年表》中载:“1913年······癸丑······三十岁······五月(系指旧历,笔者注),至盛泽。”这位才华横溢的诗人对盛泽留下了美好的印象。他在盛泽期间写的《与某公书》中赞道:“衲重五前三日偕燕君(即沈燕谋)行抵舜湖,风景秀逸。”柳亚子的《苏玄瑛新传》中亦写道:“癸丑夏,(曼殊)重游舜湖,爱其风景秀逸,居久之。”这次他停留在盛泽的时间最长,大约有20天。

苏曼殊著作

曼殊性嗜甜食,极喜盛泽的麦芽塌饼。有一天,郑桐荪家客气地把一大盘麦芽塌饼放到他的桌上,请他品尝,不料他竟一口气全吃光了,郑家的人惊异不止。在壬子十二月致柳亚子信中,他还特别问起“未知盛地可行塔饼否?”翌年春,曼殊写了《吴门依易生韵》七绝数十首(今传十一首)。据沈燕谋(即易生)致柳无忌的信中说:“(曼师)作此诗时,实在盛泽桐兄家里。”综观这组短诗,是从苏州一路写到吴江的。其末首所写“白水青山未尽思,人间天上雨霏微”,应该是描写盛泽一带的春雨美景。在桐荪家里,曼殊曾为桐荪父亲郑式如、桐荪妹妹郑佩宜(柳亚子夫人)作过几幅扇面画,这些作品堪称稀世之珍。曼殊对盛泽红梨渡景物十分眷恋,直至逝世前在上海广慈医院还致函柳亚子(这是他一生中的最后一封信)说“如果有痊可之一日者,必践尊约,赴红梨一探胜迹耳。”可见这位大诗人对盛泽怀念之深。

《苏曼殊新传》

(李炳华 顾晓红)