2022/8/1 3:17:10

作者:

来源:

【字 号:

】

点击量:3275

2020年9月18日是日寇发动侵华战争89周年纪念日。每逢这个日子,总要让我回忆起我的父亲那短暂苦难的一生和我家早年妻离子散、骨肉分离、家破人亡的岁月。这一切都是日本帝国主义侵华战争和国民党蒋介石政府攮外必先安内的错误政策造成的,使我从小至今对日本鬼子和国民党反动派深恶痛绝,他们对我家、对我国人民犯下的滔天罪行我会铭记在心,永世不忘。

(一)

我叫董政鑫,1938年10月出生在吴江县七都乡吴溇镇。当时家里有祖母、父亲、母亲和我祖孙四口。在我10个月大的时候,父亲为抗日救国离开家乡,从此杳无音信。我9岁时母亲改嫁,14岁在吴溇中心小学毕业,17岁在吴江县中学初中毕业,考入第一机械工业部南京机器制造学校铁道车辆专业,1958年转到大连机器制造学校(后改升为大连铁道学院),1959年7月从大连铁道学院(中专班)毕业,分配到铁道部戚墅堰机车车辆工厂工作,1998年退休。

作者和母亲的合影

(二)

董康祥是我的父亲,1916年他出生在七都吴溇,在吴溇中心小学毕业。十六岁时经亲戚介绍到上海良才图书馆(解放前申报董事长总经理史良才业下的图书馆,也叫流通图书馆,馆长李公朴)边学生意边读书,李公朴就是他的先生。父亲在良才图书馆里接触到了许多进步报刊、杂志、书籍,同时在杰出民主人士的培养熏陶下思想进步很快,秘密加入了中国共产党。二十岁不到就经常去工人夜校(设在上海大陆商场内)给工人上课。1937年八一三日寇进攻上海,年底父亲回乡成亲。1938年初,父亲返沪积极投入抗日救亡运动。二十二岁就担任了上海抗敌后援委员会主席,和当时的七君子(曾有一张父亲与七君子的合照,已损毁)一起领导上海的抗日救亡运动。后受组织安排返乡,在太湖一带活动以程万军为首的一支地方武装里担任政委(党代表),组织在太湖沿岸开展抗日游击活动。1939年上半年,父亲在太湖边的刑场上救下几个被程万军部队抓捕的无辜农民。1939年下半年,程万军在日寇的威胁利诱下投日当了汉奸,父亲随即声明与程万军伪军断绝一切关系,二次拒绝程的所谓邀请,第三次程就派兵来我家搜捕。当时父亲躲藏到镇上的一座耶稣教堂里,母亲抱着我从后门逃出躲到麦田里,祖母一个人在家应付。程万军没有抓到我父亲,恼羞成怒,在我家翻箱倒柜后将我家洗劫一空。过后,父亲就对我祖母和母亲讲:“我不能再留在家里了,要回到上海去。”我祖母说: “你再躲藏几天,等风头过后就在家乡开个小店做做小生意,一家人过过安稳日脚吧! ”父亲说: “日本人已侵占了家乡,我们已将成为亡国奴了。国之不存,哪里还有家,有国才有家,我必须去上海”。就这样,父亲在我十个月( 1939年8月)的时候又离开家乡到了上海。父亲在上海没呆多久, 1939年底离开上海,去内地工作。父亲在去内地的途中给家里写过一封信, 1940年初,家里又收到父亲一封信,信中父亲只是报个平安,要母亲和妻子放心,具体不清楚他是从哪里寄的信。收到第二封信以后,家中就再也没有收到父亲的来信。解放后,从当时也去内地的同乡孙叔口中得知:在去内地的路上,他未与我父亲同行,他听说我父亲被国民党请去(实际上是抓去)了,但不知在哪里。后来孙叔也被捕,他被关押在上饶集中营。经不起严刑酷打,他交代了自己共产党员身份,叛变了革命。解放后三反五反被定为叛徒,遣返回乡劳动。父亲离家后,家里祖孙三人天天盼望他的消息。苦苦等了七年,还是没有一点消息。家中祖孙三人毫无经济来源,实在生活不下去了。当时我还小,母亲也只有26岁,祖母和母亲以为父亲已不在人世了。1947年初,母亲经亲戚牵线,改嫁到南浔镇封家,留下祖孙俩人在老家艰难度日。

1947年底,母亲改嫁不到一年,家里突然接到南京伪国防部二处的来信,信封上写着“董康祥家中收”。信里说:有个董诚已被释放,患精神病,从重庆到了南京,要家里人把他领回去,附南京详细地址及联系人。当时,祖母和母亲见信后是又惊又喜。母亲立即带着我赶到上海舅舅家,请舅舅去南京把我父亲接到上海。接到上海的父亲:穿一身破军装,头发胡子很长,破袜子配一双破皮鞋,瘦削的脸蛋,一双呆滞的眼睛,口中还念念有词,活脱脱一个精神失常的囚犯。

母亲见了失声痛哭,我也不愿叫他一声爸爸。父亲还不认我这儿子,他说他儿子在飞机场工作。带父亲去理发、洗澡,换上新的衣服、鞋袜,才像个人样了。随后,母亲和我带着父亲返回家乡。祖母见到我父亲也是悲伤难忍、痛哭流涕,父亲只是痴呆呆的,没有反应。好好一个青年人(当时父亲才31岁),为了抗日救国,被国民党蒋介石迫害成了废人一个。

1948年我已十岁,记得1948年春节前,家中曾收到从上海给我父亲的两次来信,还寄来一笔钱和一套西装。信中说:知道父亲获释返乡,表示慰问。当时托上海的舅舅去寻找信封上写的地址和寄信人,结果根本没有此人,后来就再也没有收到此人的来信。据此推测,此人是与我父亲单线联系的上海地下党人,可能已不在人世了。从此,父亲与党组织的连线断了,再也没人来联系了。

1949年家乡解放,祖母、父亲和我三个人都没有劳动生产技能,家里依然十分贫穷。祖母为了治好父亲的病,几次将家中稍值钱的大件家具卖掉,送父亲去苏州等地大医院诊治,可是父亲的病始终没有好转。我母亲改嫁的封家,一家六口全靠继父和母亲开一家小饭店挣钱,饭店生意也不好,只能勉强度日。所以母亲的接济也是有限,杯水车薪,祖孙三人一直挣扎在饥饿线上。祖母随着年龄增长身体也不好,可是为了这个家,就到镇上找了个帮人家倒马桶的工作。每天风雨无阻,一早就去主顾家拎马桶、倒马桶、清洗马桶,不怕脏、不怕累,每月获得一些微薄的收入贴补家用,供我去吴江读初中。父亲由于贫病交加,人越来越消瘦,病情也越来越严重。

1955年,我从吴江县中学初中毕业,考上了不缴学费、不要书费、吃住在学校不用花钱的一机部南京机器制造学校,让我享受到了党和政府的恩惠,我从心底里感恩党和政府。在国家还处在百废待兴的年代里,还拿出大笔经费来教育和培养我们这一代人。

1956年九月初,南京机校第二学年开学才几天,我突然接到家中来信,说我父亲病逝已安葬,叫我不必回家,让我安心读书。父亲在苦难和病痛折磨中结束了短暂的一生,那年我父亲才40岁!

(三)

1959年7月,我从大连铁道学院(中专班)毕业,被分配到铁道部戚墅堰机车车辆工厂(简称戚机厂)工作。通过一年实习,我很快适应了戚机厂的工作和生活节奏,我就着手调查父亲解放前的不幸经历,决心弄清楚父亲离开上海后去了何处?怎么被抓的?关在哪儿?又怎么会被释放的?等等。

最早,我给上海市委书记柯庆施写信,给民主同盟中央写信,后来也给当时党中央总书记胡耀邦写过信,但都是一纸回信:要我找地方上解决。我还借工作出差重庆的机会,准备了父亲的资料,去重庆中美合作所(白公馆、渣滓洞)来信来访接待站,向负责同志汇报了父亲的一些情况,并提供了书面材料,恳请帮我核查后能给我一个答复,结果石沉大海连回信也没有,让我十分失望。为了我入党的问题,单位组织上多次派人去外地调查父亲的经历,也毫无结果。

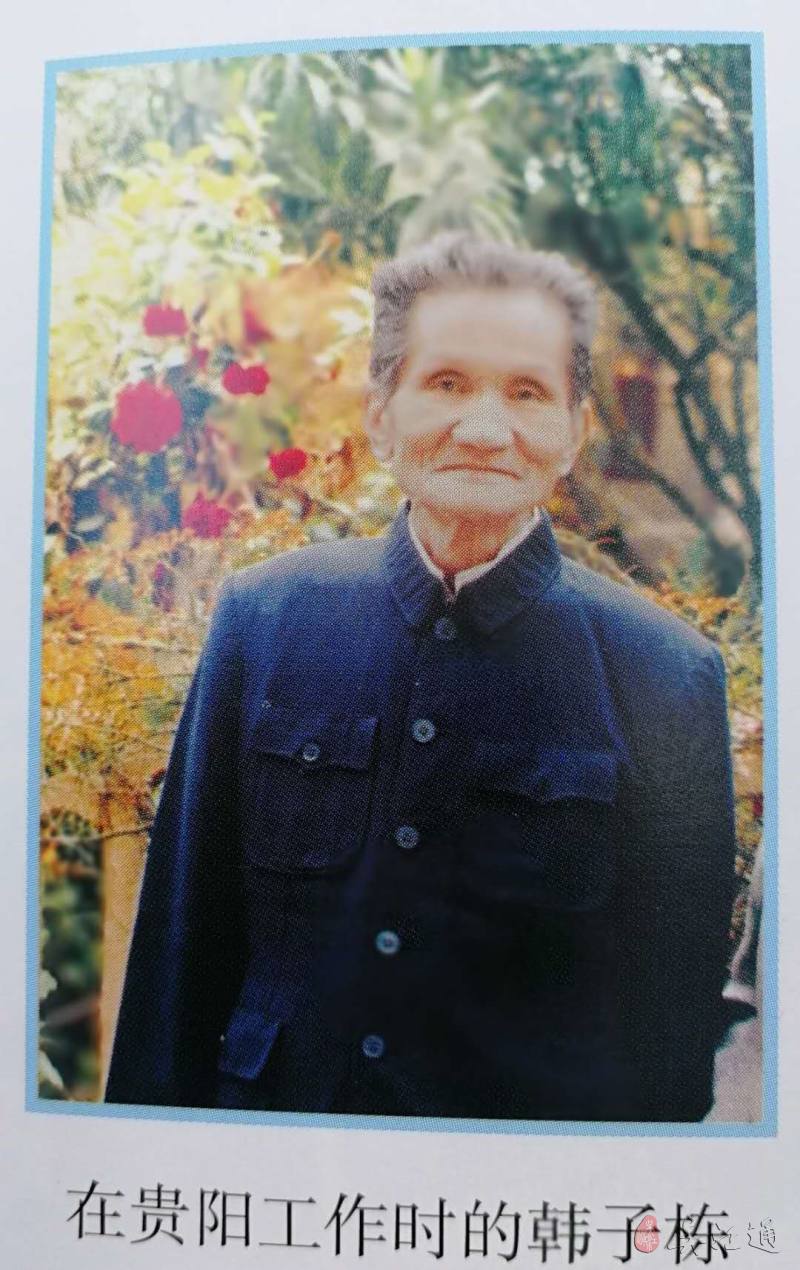

1983年夏初,有一天我无意中看到《工人日报》上刊登的一篇文章:《活着的华子良——韩子栋》,记载了韩子栋装疯从白公馆逃离的事迹及解放后的经历。当时韩子栋75岁,从贵阳市委副书记退到二线,担任顾问委员会委员。我立即写了一封信给工人日报的记者,请他将韩子栋的通讯地址告诉我,想通过韩子栋了解我父亲关在白公馆的情况。那位记者非常负责,很快给了我回信,并将韩老的详细地址告诉了我。我马上写了封信给韩老,信中简单介绍了我父亲曾在白公馆关过,不知韩老是否认识?韩老很快回了信,韩老说他知道董诚这个人,先是关在息烽集中营,后来又转到重庆,关在渣滓洞。要我去北京找政协文书组的施文淇,说施文淇在息烽集中营与我父亲关在同一间监牢里,还把施文淇在北京的详细地址告诉了我。

韩子栋被称为活着的华子良,我父亲与他一起关在息烽集中营,父亲在爱斋,他在仁斋

接到韩老的信,我很激动,给韩老回信表示感谢,又立即写信给北京的施文淇同志,简单介绍父亲的经历,说明是韩老要我找他。施文淇接到我的信后也立即给我回信,信中说:1942年他在武汉被捕,关进了息烽集中营,被关在“爱斋”。当时同监牢有好几个人,其中就有董诚,当时他就已经精神失常,号内难友都尊称他为老长官,而更详细情况也不得而知。通信不久,正巧和我爱人一起去北京铁道部出差,乘星期天约好和施文淇见面。他安排在中央纪录片电影制片厂图书馆的阅览室(施的爱人工作单位)里见面。当他与我面对面坐定后,施的第一句话就说:你真的很像董诚,像一个模子印出来的,息烽集中营“爱斋”里关的董诚确实是你父亲。他向我介绍了他关进息烽集中营的一些情况,当时的背景、监狱生活、我父亲在牢中的表现等等。1946年,国民党军统撤销了息烽集中营,他和我父亲等犯人被转移到重庆中美特种技术合作所,到了渣滓洞、白公馆,他和我父亲不关在一起了。后来到1947年下半年,施由于一直没有暴露其共产党员的真实身份,他也被释放了,他对我父亲在白公馆的情况也不清楚。

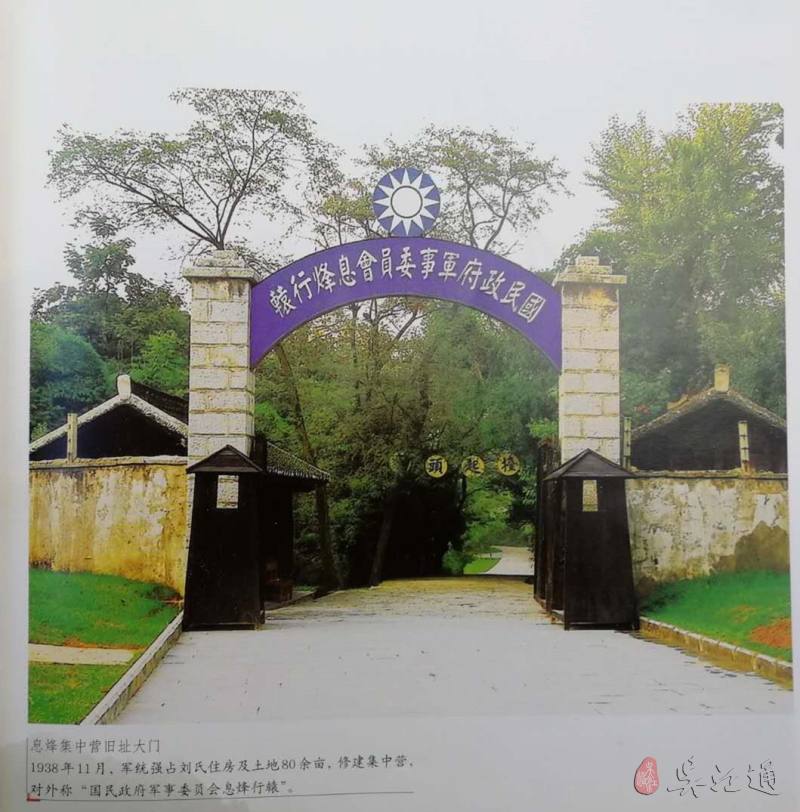

息烽集中营

爱斋

从与韩子栋、施文淇的信和谈话中,证实了我父亲1941年至1947年这期间是被国民党军统监禁在息烽集中营和重庆中美合作所,并受尽酷刑折磨,导致精神失常。

(四)

今年五月,我上网查找贵州息烽集中营的相关信息,从一则消息中获知息烽集中营革命历史纪念馆副馆长叫刘厚涛,我就写了一封长信,较详细的介绍了父亲的经历,寄给了刘副馆长,希望纪念馆能提供父亲在息烽集中营的信息资料。

几天后,息烽集中营革命历史纪念馆的李晓丽馆长用电话给了我回音,并与我建立了微信联系,表示会利用到江苏出差的机会一定来常州登门拜访,到时再详细与我交流我父亲的详细情况。

2020年9月25日上午,李晓丽馆长一行三人来到我女儿家与我见面。我、女儿和李馆长他们一行三人,从上午十点不到,一直谈到下午一点多钟。李馆长十分详细地了解了我父亲经历的细节,还不停地记录下来,同时也对我们介绍了息烽集中营的过去和近况:博物馆中对当时关押的政治犯的资料除几个特殊人物(如杨虎成、罗书文、张露萍、车耀先等人)有一些外,对其他关押犯人的情况就了解很少了,国民党在逃离前销毁了所有的档案,建国70多年至今无法查证。息烽集中营革命历史纪念馆建馆后,1997年5月才对外开放。建馆的同时,开始对息烽集中营的史实进行抢救性的挖掘。你提供你父亲的一些情况,是对我们工作的支持,对我们来说是十分宝贵的,丰富了我们的馆藏信息。

9月25日,息烽集中营革命历史纪念馆馆长李晓丽到常州与我聊父亲董康祥革命经历

9月25日,息烽集中营革命历史纪念馆馆长李晓丽和副馆长王念到常州聊父亲经历后的合影

李馆长还赠送我息烽集中营革命历史纪念馆画册《烽火不息》、息烽集中营系列丛书《英烈传》、《在军统秘密监狱十四年》、《追忆张露萍》、《息烽集中营革命历史纪念馆故事》等五册书籍,希望我能从这些书本中了解一些与我父亲时代相关的资料

近阶段我集中精力将李馆长送我的五册书进行了反复的研读。以韩子栋的回忆录《在军统秘密监狱十四年》为主线,再辅以其它几本介绍英烈事迹的书籍相对照,让我对父亲1939年下半年离开上海去内地,直到1947年底从南京遣返回乡的一段经历,有了较为清晰的认识。

在韩子栋著的《在军统秘密监狱十四年》第47页“燃着了我的希望”一节记载“民国卅年(1942年)的八、九月间从重庆解到(来)(指到息烽)了一批思想犯,计为:罗世文、车耀先、许晓轩……张露萍……,又先后来者计有宋绮云、徐丽芳(林侠)……董诚等”。韩书中提到的有三十三人,我父亲董诚也在其列。我再对照《英烈传》和《追忆张露萍》中的记载,发现韩老书中所说“民国卅年八九月间”有误,可能他记错了,应该是民国廿九年三月。(其他英烈从重庆押到息烽大多数是这个日期)

在《息烽集中营革命历史纪念馆故事》一书中记载:“1946年7月,息烽集中营撤销,在杀一大批,放一小批后,转押重庆的仅存72人,这72人中大部分于1949年11月27日的大屠杀中遇难”。我父亲也是72人中之一,他于1947年下半年获释遣返回乡,幸免一死。

(五)

父亲生平

1、姓名:董康祥,化名:董诚、李正、胡朗、黎鸣等。

2、出生于1916年,在吴江县七都乡吴溇村。

3、文化程度:毕业于吴溇中心小学,后靠自学和在良才图书馆学习,能懂得四国语言。

4、1932年(16岁)进上海良才图书馆(也称流通图书馆)学徒(边读书)。

5、1936年加入中国共产党。

6、1937年,受组织委派,回家乡领导抗日武装(程万军部队),在太湖流域开展抗日游击活动。

7、1938年初在家乡结婚,同年担任上海抗敌后援委员会主席,在党组织领导下,和民主爱国人士(七君子、抗日救国会)一起领导上海的抗日救国活动。

8、1939年下半年,程万军叛变投敌,父亲登报声明脱离该部队。1939年九月,父亲回到上海。

9、1939年底(或1940年初)离开上海去内地,后来到了重庆。

10、1940年底(或1941年初),在重庆被军统逮捕,关在重庆,被折磨至精神失常。

11、1941年3月,从重庆押解到息烽集中营,关押在“爱斋”。

12、1946年7月,因息烽集中营撤销,又被转押到重庆中美合作所渣滓洞。13、1947年底被释放,从重庆转到南京伪国防部二处,由家人去伴同返乡。14、1956年8月病逝在家乡吴溇镇王家村,终年40岁。

董政鑫

2020年10月28日