热烈祝贺“吴江通”夺得2016年度

全国档案微信公众号排行榜冠军

三多桥在松陵镇的众多古桥中,并不是很显眼,它很小很平凡,它一直到20世纪70年代初期,还默默坚守在北塘河上,为人们的出行提供方便。该桥位于三角井西,以前教育局(后为园丁饭店),如今格林幼儿园门口西侧。

吴江区格林幼儿园

在80年代以前,松陵镇北塘河(现称中山河、市河)由北向南经三角井向西、在流虹桥处汇入七里港(现称西塘河),这是吴江城内的一条主要水道,北塘河向东还延伸出三条河流,由北向南依次为宝带河(今尚存)、玉带河(三角井至松陵公园)、金带河(辉德湾处),史上也称后河、中河、前河。从北门水关到西门水关,北塘河上的桥,只有两座,一座为永定桥,俗称大仓桥,位于现松陵饭店大门前。另一座就是三多桥了。可见,从松陵饭店门前的街心公园经三角井至流虹桥处,原本就是北塘河的一段河道。

西塘河

作为出生在三多桥堍的我,一直对三多桥寄予了更多的关注与难解的情结。小小一座石桥,给予我童年无数的记忆,桥边的景物也一直在脑海里轮回显现。三多桥边上(旧法院址)是我的出生地,门前就是北塘河,河对面正对县公安局大门。60年代末,为筑修通往部队农场的公路,老房被拆,我家迁移到20多米处的三多桥东桥下,即出门就是桥堍。从此,与桥为伴,以桥为家,三多桥在我的童年里多了一份记忆。

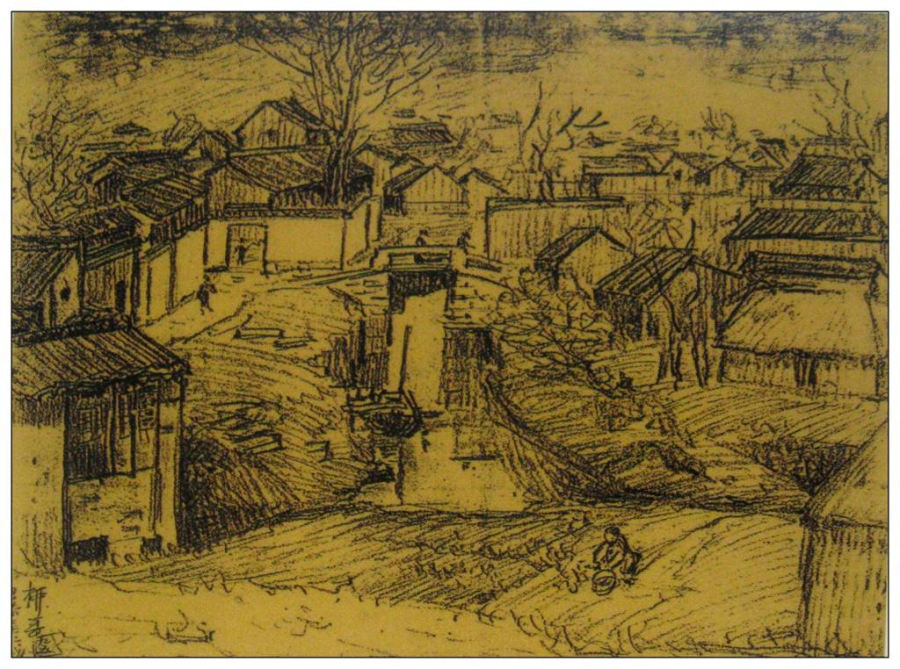

吴江画家柳德庆先生画于1951年的三多桥周边景况

追寻三多桥的历史,一直是我未解的题目之一。

我国古代桥梁的取名,都有各自的缘由和典故,大多为表示祈福吉祥之意,也有以数字命名的,有以天干、地支来命名的,还有“钦定”的桥名等等,这些桥名皆为反映建桥历史、民俗风情、人物故事。如松陵早有太平、永安、永定、登龙、通利、碓坊、仙里、惠民、泰安等古桥名,反映着祈福太平的愿望及表明地缘的典故。这些通俗易懂、便于记忆的桥名,为松陵地方注入了文化的基因。而恰恰这座三多桥,其桥名让人费思猜疑,给人无尽遐想。由于桥小无名气,历史档案里也没有此桥的记载。《乾隆震泽县志》其桥梁一节中仅有“三多桥,建置无考。其东堍属吴江县界。”所以,三多之名称,在我脑中盘旋了很久。

在中国传统文化中,福寿是人们最多提及的词汇之一。应运而生的福寿三多,则把“多福、多寿、多子”的寓意,演绎成了对美好生活的向往与祈盼,这一类延伸出的吉祥图案也为广大群众普遍接受。从某个角度讲,三多则成了福寿多子的祝愿词。如翻及词典或搜及百度,三多之涵义,大都出自上述。诚然,在佛教中,也有“多供养佛,多事善友,多问法要”一说。而在松陵,据老松陵人李女士说,早年也有把刚出生的小孩抱着在三多桥上走一走、往桥下撒些钱的习俗。至于为何如此,李女士也说不出个子丑寅卯来,只知道是上辈人传下来的。由此而见,“三多”一词,显现着一种理想化的追求和佛教中的禅意,也是人们祈盼祝愿的一项心理活动,是一种意会词语。

三多桥东侧有一寺院,名唤圣寿禅寺,亦称北寺。始建于三国时期赤乌年间(238~251),梁开平三年(909)重建,改兴宝院,多朝皇帝有赐物于该寺。后屡毁屡建,直到民国16年(1927),北寺旧址改建了县图书馆,后作县公安局。新中国成立后,先后作为人武部、吴江第一招待所。如今,北寺旧址上仅有一棵粗大的银杏树还在老地方,此地成了银杏广场。

北寺里的旧碗片

北塘河过三多桥不久,有一分叉河道,往西出西水城门,往南即通金带河。在往南的河道上有一座永安古石桥,该桥建于明洪武八年(1376),由北寺法海和尚所建。直到20世纪60年代末,笔者仍见到耸立在干涸河床上的两只巨大石墩,桥面早己不知去向。那时候古人认为,修桥造路,是为后人积德行善的义举,他们相信有来生、有极乐世界,相信因果循环。也许受前辈的影响,到清雍正年间,北寺内的一位三多和尚信奉乐善好施、助人为乐的信条,他“广结善缘”,把捐修桥当作自己的一件济世渡人的功德来做。当时,北塘河上从北到西,很长的河道上仅有一座永定桥(即大仓桥)。在乾隆震泽县志、乾隆吴江县志之前,历代吴江志书中都没有三多桥记载。所以三多和尚选择了北寺西侧的北塘河作为建桥点,三多和尚捐建的桥为梁式平桥,桥高4米多,桥面长约5米,宽3米,两边有坡道,为东西走向。此桥给两岸居民带来了诸多便利,尤其是该桥临近西门,为城中居民、城外农民渔民出入西门乃及太湖提供了极大的方便。当地百姓为感恩三多和尚的建桥善举,就把此桥叫做三多桥。

雍正四年(1726),吴江县分为吴江、震泽两县,县衙均设于松陵。两县的分界线在县城内是以河为界,其三多桥为界河上的桥梁之一。在《乾隆震泽县志》“界域”中记载:“震泽县地之从旧吴江分也,皆以水为界,其在城中始自小东水门,西行过太平桥(今富家桥)。稍北过重庆桥(今斜桥),出治安桥(旧称小仓桥,今仓桥)。折而南过永定桥(旧称大仓桥,今废)。又南行过三多桥(今废),稍折而西至西水门。凡地在水之东南者属吴江,在水之西北者属震泽,盖各得全城之半焉。”

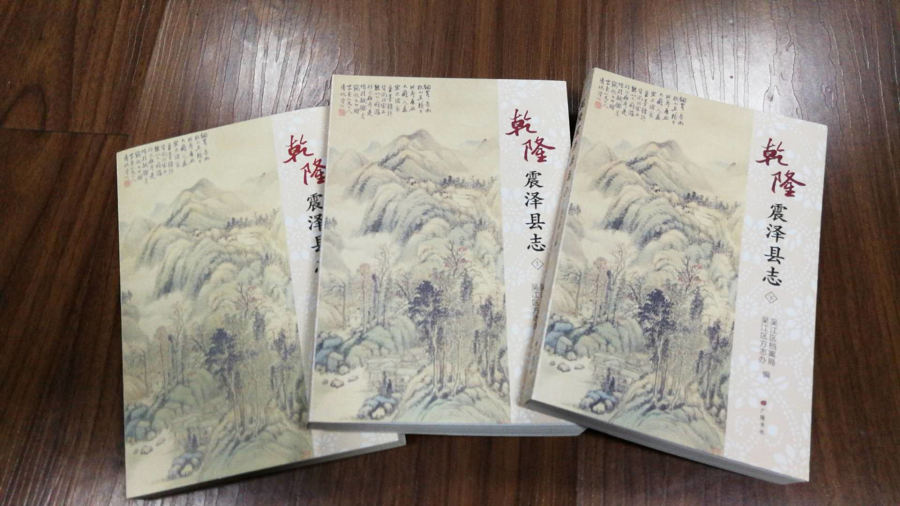

乾隆年间编纂的《震泽县志》

在《乾隆吴江县志》中也同样有记载。当时,吴江、震泽两县均在三多桥西畔的下塘街设有积谷仓,即粮仓。对此,民国松陵人费善庆《垂虹杂咏》书中对《积谷仓》有所记载“备荒要政今非昔,积谷何如改积钱,富岁不为凶岁地,兴嗟仰屋愧前贤。”

到了光绪三十年(1904),松陵人王菼变卖家产,与好友费揽澄、高继臣等人将三多桥畔积谷仓内的培萼女塾改为了“私立爱德女子两等小学堂”。学堂先设初小,后办高小,民国5年(1916)附设幼稚班。到民国12年秋(1923)国民学校统一改名为第X初等小学或小学。爱德女校便更名为城西小学。民国26年(1937)城西小学又更名为三多桥小学。不久城中小学(原第一初小)并入三多桥小学,两校合并后更名为吴江县立模范学校。以后几经换牌更名,到1951年校名为“松陵镇三多桥中心小学”。自此,以桥梁名称命名的学校名,三多桥小学在几代松陵人的记忆里留下了深深的印象。伴随着每年学子的进进出出,三多桥、三多桥小学成了一对形影不离、唇齿相依的互连体,在诸多的古桥中,三多桥俨然是一座有文化韵味的桥梁。

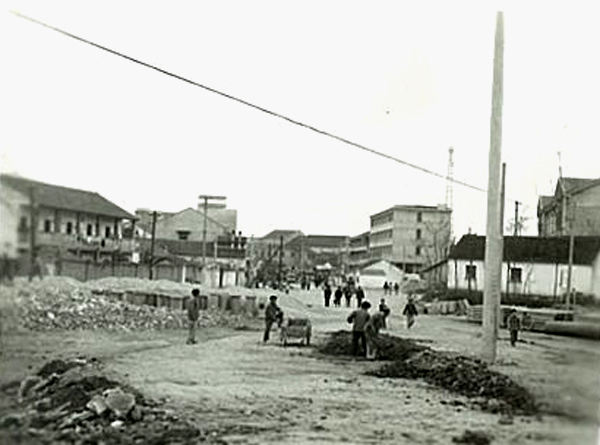

80年代中原三多桥的地址成了马路

当然,建好桥后也不是一劳永逸的事,历朝历代都有对桥梁的修缮重建,从而使一些古桥保存延续至今。三多桥的最后一次修建是在民国18年(1929)11月,那年由吴江县建设局出台了《吴江县建设局整理城区桥梁街道计划预算书》方案,具体由镇上的童根水石作铺负责施工。方案中修缮三多桥为第六条,并指出:“三多桥,此桥卸至水盘,缝道嵌以水泥,实测真高为十三尺七寸。规定改低至十尺七寸,无大船进出,无碍航行。桥顶长十五尺,阔七尺五寸,两堍各长二丈五尺,阔九尺。仍做桥面,用石条石墩,两旁添置铁栏,约计工料等费如下------”最终,修理三多桥共计用掉了177.2元,其中包括铁栏14根,42元;铁管96尺,33.6元;碎石12元;拆工27.2元;水泥黄沙25元等等。这次新修建的三多桥,从高度上降了三尺,即桥高为3米多点,桥面由三条长石铺成。桥栏改用铁质栏,其桥栏与安装和如今的盛家厍红桥栏杆一模一样。当年,同期修缮的大仓桥共耗799.79元,三多桥的修缮费也算是小菜一碟了。

如今的三多桥旧址

20世纪60年代中期,西门水城门先被拆除,城墙扒平。到70年代初期,从西塘河流虹桥边,向东经西门水城门的河流至三角井到大仓桥,这段河道被填平,前段成了马路,后段成了街心公园。在这场填河造路运动中,北塘河上的三多桥、大仓桥也随之被拆除,石桥构件都不知去向。随着城镇化建设的蓬勃推进,三多桥周边地区发生了巨大的变化,几经拓展改造,那里成了吴江的中心地段,车水马龙,人流往返,商铺林立,店家众多,昔日的三多桥旧址,再也难觅一丝踪影,三多桥周边的居民也四散分布在各个小区,三多桥小学几经易手后,旧址成了教育部门管理的一块区域。今天唯一能寻到三多桥和三多桥小学踪影的,只有在吴江东太湖论坛中“吴江旧影”的板块里了。

20世纪80年代初刚填平西塘河至三角井的河道

回首往事,四百多年前的一次善举,建成了一口传世至今的怀德井(三角井);两百多年前的一段善事,成就了一座闻名的三多桥。

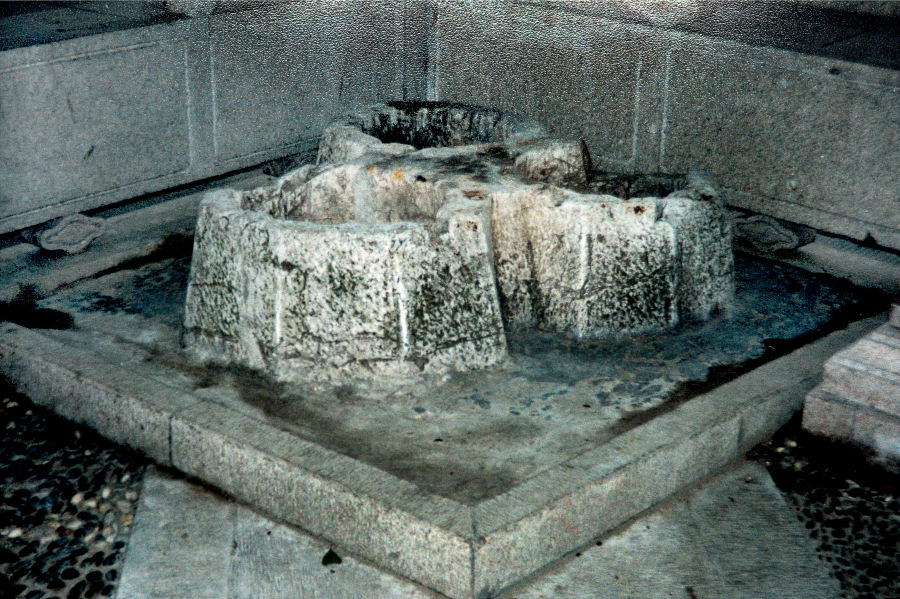

怀德井旧照

井与桥相邻相望,在它们身上,折射出了一种中国传统文化中的大善之美,一种松陵先贤造福乡里的德行之美。今天,古桥己失,古井依在。我们在追忆松陵往事中,在乡愁文化传承中,也许从这些桥的故事、井的故事中,我们能否得到一些有益的启示呢?

三角井中心花坛(摄于1985年9月1日,“王白石溪”提供)

下雪后的三角井