1973年初,我的第一部书《高高的银杏树》在上海定稿,即将出版。分管文化的陈副局长把我找去谈话,问问今后的个人写作计划,还问问生活上有什么困难和要求。当时,我正准备结婚,想着以后有了孩子,还要坚持业余写作势必会有许多麻烦。最好的办法是,将我们两夫妻调回我的老家芦墟,到时孩子就请父母帮着照料。当然这是个如意算盘,因为一般教师调动没有这样的先例。几经犹豫,最后我还是说出口了。想不到陈副局长竟答道:“好的,这件事局里会考虑。”于是,当年暑假我的编制就调回了芦墟,实际工作则继续在文化馆借用。一年之后,爱人也调到芦墟任教。真庆幸自己这一回壮了壮胆,更感激局里的照顾。转念一想,这件事,那位平时不苟言笑的王局长当然是点了头的。那时候才知道王局长大名益奋。这益奋局长这一回可真能照顾人呀!

1975年初,我正酝酿一部血防题材的长篇小说。县文教局却突然抽调我参加县里的社教工作队,下八坼三联大队蹲点半年。半年蹲点结束返馆上班,文教局告知,已跟卫生局谈妥,请他们安排了秘书小刘当我的写作参谋。于是,这位热情的年轻人捧来一叠叠血防工作材料,陪我走访了一个个血防工作先进典型……

凡此种种,那么多年我跟益奋局长其实始终没有任何直接交往,甚至没有一次哪怕短暂的交谈。可是这位文教局一把手的身影似乎无处不在。特别在写作的节骨眼上,总会感觉有一只无形的大手,在背后推着我一步步往前走去。

难得的一次见面是在1976年上半年,馆里让我到横扇进行一次短期采访。恰巧,益奋局长带着教研室的几位老师在那里蹲点。一天忽然通知,他要在公社会议室临时召开一次小型座谈会,让大家一起议议我刚脱手的那个写作提纲。这是我第一次跟这位老领导坐在一起开会,不免有点拘束。会却开得很好,对后来提纲的完善起了不少推进作用。现在能记得起的,有一位教研室主任王新生老师,因为他在发言中还引用了鲁迅先生关于文学创作的经典语录。而主持座谈的益奋局长始终笑眯眯坐着,时而插话点拨一下,不像我以前听说的“不苟言笑”。

不久,粉碎“四人帮”,全国政治形势发生根本变化,这部血防长篇最后没有搞成,我回学校继续任教。而益奋局长,后来听说落实干部政策,调回成都,当四川科技出版社社长去了。

此后十多年,听说过益奋局长的一些零星消息:1990年离休,1992年突然中风。当时,我已从学校调到文化馆正式任职,长篇写作的雄心跃跃欲试,正埋头收集史料,准备写作《柳亚子传》。后来打听到益奋局长在成都的家庭地址,几经考虑,终于发出了第一封信。喜出望外,半年多后,收到了他1994年1月15日的病中复信。在谈了他的病情之后,接着谈我的《柳传》写作:

您信上告诉我的《柳传》写作情况,我也高兴,这是件好事。但是,就怕好事多“磨”。但愿您进展顺利,您的年龄、精神等方面,再也经不起“磨”了。现在时间已过去半年多,想必有收获吧。

作为出版业的行家,他还帮我出谋划策:

稿子写完后,要设法在上海或江苏等地出版。出版后可争取由柳亚子生前所在的民主党派(团体)出面召开座谈会,(柳是民革还是民盟?我已记不起了)这样,影响就大了。书的出版等等活动,最好能凑上柳亚子先生的诞辰或其他纪念活动,那就更有意义了。

十分荣幸的是,正如益奋局长所期望的,1997年5月柳亚子诞辰110周年之际,该书由社会科学文献出版社出版。随即,国际南社学会、中国南社与柳亚子研究会假座北京民革中央礼堂举行了首发式,《人民日报》、中央电视台、中国国际广播电台等纷纷作了报道。

从北京回来,我马上挑了一部硬面精装本寄往成都,且絮絮叨叨写了不少有关情况,让这位老领导也高兴高兴。

2001年10月底,我退休不久,突然接到益奋局长的一封信。说:

“我于10月下旬到了吴江和苏州,很想和你见面的。我还特地把你给我的名片带在身边,以便到时联系。可是到吴江后,都是集体活动,时间安排十分紧张。后来到了苏州亲戚家,我立即给你家里挂电话,却一直没有打通。这就失去了一次难得的见面机会,真遗憾!”

2004年下半年,拙著《江南大哀赋》刚脱稿,准备立即转身增补搁置三年的旧稿《柳亚子史料札记》。在此间歇,又去了封信。益奋局长于当年12月8日复信:

见到你宏伟而扎实的写作计划,十分感动也很佩服。你勤于笔耕,安排踏实,这不仅仅是“老当益壮”四个字可以概括得了的……但我也感到你的计划太大又太急了一些,一点余地也没有。希望你尽可能做到劳逸结合,毕竟是六十多岁的人了。年纪不饶人啊!

这是一个过来人的肺腑之言,我牢牢记着来自远方的这一番诚挚的规劝。

2006年4月,我和吴根荣先生合著的《江南大哀赋》出版,立即寄去两部,写了一封长信。后来收到益奋局长5月8日的复信。这封信,就从这部书,谈到历史题材纪实文学的创作问题。他写道:

本来,在前年收到你们寄来的《江南大哀赋》写作提纲时,我除高兴之外,还有些担心,担心这本书只有“纪实”而无“文学”。因为历史题材文学作品中的历史真实和艺术加工,一直是文学界关注和争议的热点。正准备复信,却又接连患了两次肺炎住进医院,后一次还住了两个半月。现在我刚出院,还不能多看书,不过已经读了书的《后记》。你们对历史题材作品的“纪实”和“文学”的关系,作了辩证的论述,我就放心了,相信这样的“尝试”,一定能获得成功。

2006年是我的写作丰收年,在不断推进《柳亚子史料札记》增补期间,从上图发现了柳亚子早年所辑《分湖诗钞》未定佚稿,并获取了二十三册全部复印件,开始与同道部署繁重的整理编辑工作。一激动,又发了封信。次年2月1日,益奋局长复信:

来信收到,感谢你的深情厚意。说实话,要在过去,我会怀疑你的精力是否能完成如此巨大而又艰苦的计划。现在相信了,相信你的健康和毅力。说的很对,对柳亚子的研究乃是你的乐趣所在,精神寄托,也是这一辈子的奋斗目标。理想所致,虽苦犹乐,所谓“乐此不疲”也!

2008年5月,四川突然发生汶川大地震。成都离汶川不远,在震惊不安中,我又发了一信。大约十多天后,收到益奋局长复信:

此次大地震很惨烈,震区离成都92公里。当时我们的住房剧烈摇晃了一下,幸未倒塌。近来余震不断,郊县受灾严重。你的关心使我们十分感动,我们一定遵嘱,不惊不慌,请放心。

接着谈到病情:

“中风已十六年多,走路离不开拐杖,随着年龄增长,行动更加不便……”

此后数年,我又寄去陆续出版的《分湖诗钞》正续编、《柳亚子史料札记二集》等三种。

2015年初,益奋局长的夫人薛阿姨突然来电话,劈头一句就是“王益奋走了……”我顿时一懵,后面的话竟未入耳,只听清最后一句:“你寄来的书,他都看的。”后又重复一句:“你寄来的书,他都看的。”……

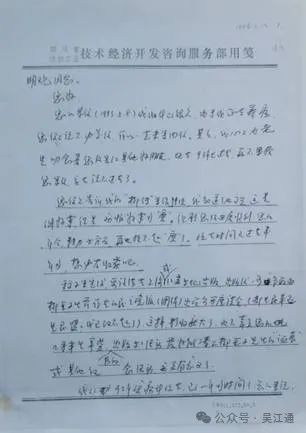

王益奋先生手迹(作者提供)

两年以后,拙著《柳亚子史料札记三集》出版,我在《后记》中写了如下一节:

本书撰写期间,笔者青年时代的老领导,后任四川科技出版社社长的王益奋先生,以85岁高龄在成都仙逝,在此谨表深切的悼念。