杨文头村鸟瞰图(杨文头村提供)

2025年1月3日是我插队下放的五十五周年纪念日。为纪念这个特殊的日子,并深入了解55年前插队过的金家坝杨文头村(原明星大队)的过去与现在,2024年11月,我去了一趟杨文头村。一踏上这片曾经留下汗水和泪水的热土,我心潮澎湃,热血沸腾,那份感情已经不亚于我对故乡的执着。啊,我的第二故乡,我来了,久别的村庄既亲切又陌生,亲切的是我在这里生活了5年半;陌生的是一切都变了,好像走进一个小城镇。抬头望去,只见原来低矮的平房变成一排排别墅,原来广阔的农田变成一座座厂房,原来狭小的田埂变成了宽阔的水泥路面。我边走边欣赏着美景。

杨文头村(作者提供)

不一会儿就到了杨文头村村委。村工作人员吴金度同志接待了我,他向我介绍了杨文头村在70年代后期,也就是我1975年6月离开杨文头村后,村办企业从零开始到快速发展的情况(虽我早有耳闻但不详细,因为1996年12月在原村书记谭逢林的邀请下来过一次,但又是近30年过去了)。根据他的口述和正在编修的《杨文头村志》记载,1977年村里开始创办预制场、油桶修理厂、抛光材料厂、铁桶厂、服装厂、香料厂、明星塑料助剂厂、吴江植物油厂、吴江集星化学厂、吴江明星铁制品厂等一大批村办企业,至2022年末逐步改制成民营企业,总数达35家。后来油脂厂几经转制发展成金利油脂(苏州)有限公司,并成为杨文头村最大的民营企业,至2022年该公司全年完成工业总产值10.54亿元,为全国食用油50强企业。同时,村里不断投入财力搞基本建设,自来水、电力、电视电话、盖房、修桥筑路、建公园,村民的生活水平不断提高。杨文头村从1996年到2022年连续被评为县(区)、市、省文明村,其中2017年被评为“全国文明村”,2022年蝉联“全国文明村镇”和“苏州市特色田园乡村”。

杨文头村荣誉墙(作者提供)

中饭前,我还去看望了我在六队时的小伙伴阿通与阿荣,回想往事畅谈甚欢,半个世纪过去,往事历历在目,而今都已是古稀之年了。下午又在吴金度和胡川根的陪同下,参观了位于杨文头村、北厍半爿港的沪苏湖与通苏嘉甬两条高铁交汇的全国首座“六边形”立体交通枢纽综合体——苏州南站的壮观外景,两条高铁其中一条马上要开通了(编者注:2024年12月26日,沪苏湖高铁正式开通运营),开通后杨文头村交通更方便了,一定会借助这个高铁新城而腾飞。随后又参观了村里规划整齐的住宅区,简直就像城里的小区一样整洁漂亮,还游览了村里的公园,真是亭台楼阁,一应俱全。我想,这还是以前的明星大队吗?早知道会发展到今天这样,我还离开吗……

回想1970年1月3日(我初中毕业那年),18岁的我响应国家“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”的号召,跟着父母全家插队下乡至距同里18公里外的金家坝公社杨文头村(那时叫明星大队)第六生产队。那时正值数九寒天,阴沉的天气,寒气刺骨,镇上安排的一只大驳船早早来到我家的河埠头,我家瓶瓶罐罐、破旧家具等不值钱的东西特别多,几个人搬了好几趟才搬完,然后再去帮路英老师家搬东西。路老师和我父亲都是小学教师,并同一批批准全家下放去金家坝杨文头村,我们六队他们九队,路老师和她的儿子一起下放,儿子阿咪是我小学同班同学和发小,我们非常要好。两家的东西都放好后,父母与亲戚邻居挥手告别后船就起航了,我望了一下老家门口,鼻子一酸无法忍住,急忙往船舱里钻,只见家乡的一街一桥一草一木渐渐远去,船驶出市河后进入南新湖。这湖真是一望无边,阵阵寒风吹来,大驳船开始颠簸起来,对从小没有乘过船没有出过远门的我来讲真的有些害怕,畏缩在船舱里,仿佛大难来临,但有经验的船长叫我们坐好不用怕,我才慢慢地平下心来。经过3个小时的航程,首先停靠的是金家坝公社所在地金家坝集镇。那时已近中午,吃点干粮填肚后,船长确认明星六队和九队接我们的船已经停在公社门口。记得六队来了两人接我们,一是队长吴根福,他肤色较黑,穿着一身灰色中山装,长裤膝盖上还打了补丁,二是妇女队长沈心宝,她头上包了个包头,身着斜襟上衣,两人微笑着向我们走来,就这样我们被接上了六队的木船,换了船继续起航,沿着蜿蜒的牛长泾塘经过一个小时左右行驶到达目的地明星六队。

杨文头村旧屋(作者提供)

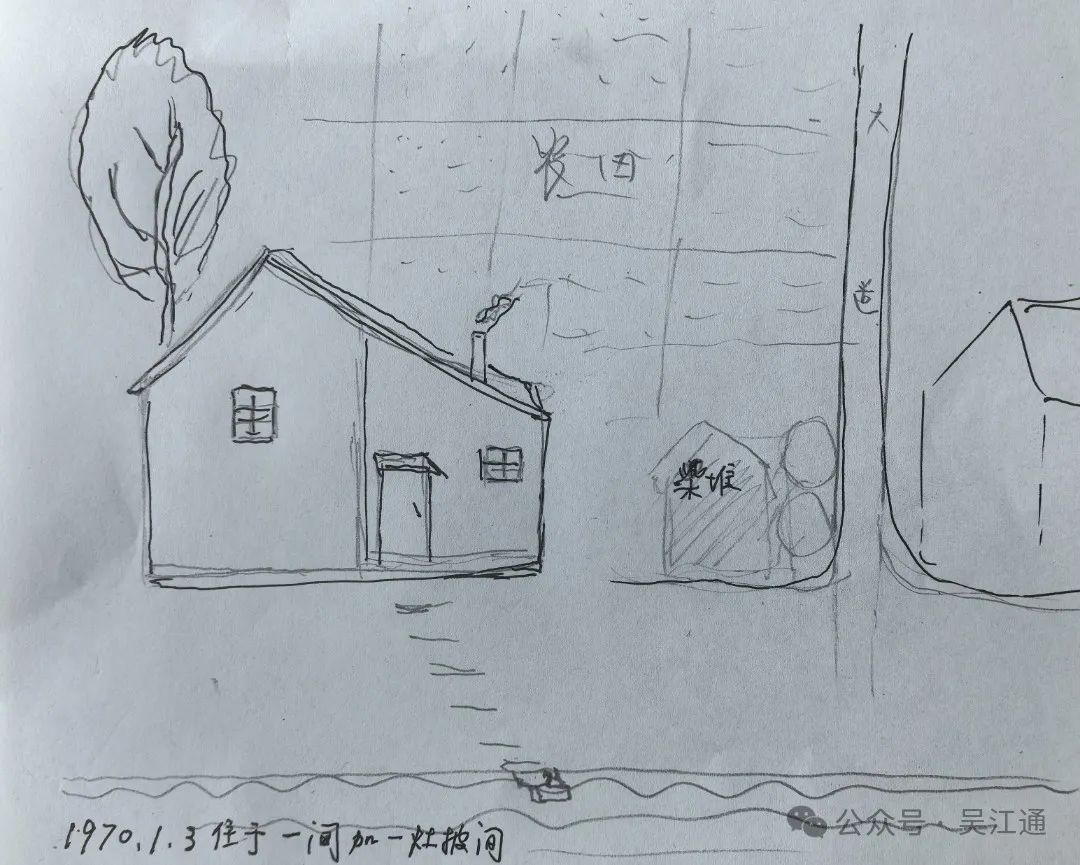

当时正值冬季农闲,生产队社员前来欢迎我们,并帮忙搬东西。他们友好地看着我们,我这个没踏上社会的胆小鬼终于松了口气,队长暂时安排我们在富农家的一间加一灶披的房子里住下。东西整理好天已快黑,一天奔波人已经很累了,队长很关心我们,盛了饭菜给我们充饥,匆匆忙忙搭了两只床铺就休息了。由于换了个地方,晚上没怎么睡好,第二天早早起来了。大伙出工之后,队长就来到我家,跟我们讲了六队的基本情况,包括多少亩田(我现在还记得是176.5亩田),多少劳动力等。介绍完后,队长还陪我一起到金家坝镇上购置几样必用的农具,包括锄头、镰刀、扁担、粪桶等。虽然当时是大集体时代,但个人用的农具还是要自己买的,只不过记在我的个人往来账上年底结算。记得那天晚上,在副队长家的翻轩里召开了生产队会议(一家一名)。会议有两项内容,一是队长传达学习公社三级干部会议精神《关于做好农作物防冻保暖工作的通知》;二是全队男女劳力等级评分,因我刚学习干活,所以评为8分(正劳力一天是10分)。每天早上,队长会从东跑到西叫一遍出工并告知干什么活,大家一起出工一起收工,都很遵守纪律。大人出工后,小孩就没人带了,任其在田野里摸爬滚打,现在称“放养”。

作者下乡居所手绘图(作者提供)

我爸妈下乡时都是近60岁了,我爸是带薪下放的,出工属于义务劳动,没有工分的,后来大队小学缺老师就让我爸去教书,直至65岁退休。对于我妈来说干农活真是叫“六十岁学吹打”——“心有余,力不足”,只能做些力所能及的劳动,比如在工场上看晒谷防鸡吃、整理仓库、割草等。我是和生产队的小伙伴一起干活,起初包括男女劳力的轻工都要做(因是八成工)。

我刚到杨文头村时,经济条件都很艰苦,但是社员都很关心我们。那时交通通讯都落后,生产队购销物资都得用手摇木船去,通讯方面只有大队部有一部电话机,农业生产都是手工作业,没有机械化和电气化。我和队里岁数差不多的小伙伴干了一段时间农活,与队长的儿子阿通和阿荣及其他几个小伙伴结下了深厚的友谊,白天一起干活很开心,晚上没有夜生活,大家过着日出而作,日落而息的日子。我印象比较深的是,一天我们得知邻村火箭大队晚上放露天电影,我们非常兴奋,就和阿通阿荣等结伴去看。电影结束下起了瓢泼大雨,我们只能像落汤鸡一样往家跑,由于是雨天,天死黑死黑,一脚高一脚低地跑到火箭大队与我们大队交界处的一座竹桥。去的时候天还亮,现在天上下着雨脚上全是泥,滑得要命,桥面只有两根毛竹,怎么办呢?只能手脚并用爬了,不然的话会滑到河里去的,现在想想真是害怕。印象深的还有我们晚上经常会跑到下伸店聊天和买烟抽,因为下伸店里有亮亮的桅光灯挂着。记得当时一般香烟只要几分钱一包,好的烟一角几分,最好的我们根本抽不起,基本上抽一角四分一包的大铁桥或八分一包的生产牌,而且不是买整包的,比如有一角钱,算一下能买多少根大铁桥,多余几厘再拿便宜的烟,我们土话叫“拔木头”。边抽边聊天,很是开心,玩得不是很晚,就各自回家睡觉了,因为明天还要干活。我还经常利用下雨天不出工或晚上去九队的阿咪家串门,两个同里人,互相交流各自的情况,畅谈着未来。

作者(左一)、阿咪(右一)在同学陪同下重游第二故乡(作者提供)

后来干活熟练了,基本上男劳力的活我都能干了,也评为10分工了,享受正劳力的待遇。但这意味着要干重活了,对于没做过重活的我还是一个不小的考验,记得一次队长派男劳力挑粪,我挑着粪桶和大伙们一起去船上挑,每人一担轮流挑着,轮到我从船里挑上一对粪桶准备从跳板走到岸上时,脚下一滑人晃了一下没站住,扑通一声,四脚朝天,溅得满身是粪,臭得要命,社员们脏都不怕,立即把我扶起来,叫我马上回家洗澡换衣服。我飞快地赶回家把身上洗干净,换上干净衣服重新出发,吸取了教训,坚定了信心,这天还是完成了劳动任务,队长还夸奖了我。还有挑河泥也是一种重体力活,之后除了弄牛(就是牵着牛犁田)其他活我基本都干。

两年半后,由于工作的需要,我被大队委任明星六队的生产队会计。接任会计后,我按照大队要求记好生产队的各种账,并定期公布(包括社员最关心的出勤工分账、社员往来账)。集体劳动有时是讲任务的,比如男劳力的翻田、挖沟,女劳力的插秧、割草等都需要会计来计量,换算成工分。由于我是外来人,不会对自家人和亲戚在经济计算上偏袒,所以社员们对我既放心又满意。但是由于那时队里主要收入是粮食出售,粮食要靠天靠科学,副业收入极少,总的来说队里一年的收支盈余很少,使得工分值很低。年终结算下来,一小部分正劳力多的人家去除米、柴、借支钱后能分到几十元,大部分人家是“透支户”,也就是劳动一年扣除柴米还不够,这些户主要是劳动力少,老人小孩多。

回忆往昔,五年半的插队生活让我学到了贫下中农勤俭持家、艰苦奋斗的优秀品质,为我带来了丰富的人生体验,对我今后的人生道路产生了积极影响。第二故乡是我内心深处的一份情感,它承载着我成长的岁月和青春的回忆,谢谢杨文头村及村民对我们的帮助与爱护,希望杨文头村这美丽的田园乡村越来越好。