2012/12/21 10:55:01

作者:

吴江档案局

来源:

吴江档案局

【字 号:

】

点击量:6708

横扇地处太湖溇港地区。据文物普查,既有太湖新石器文化,又有淹没千年以上的四都、充浦遗址文化。可谓历史悠久,文化丰厚。历代形成和创造的民俗文化多姿多彩,颇具特色。寺庙文化、民间戏曲、娱乐活动、手工工艺,为民间节日增加欢娱气氛,调节愉悦精神生活。民国以后,镇区相继出现的固定文艺场所,不仅便利了群众经常性的文艺生活,也说明横扇的文明进步。

第一节 寺庙文化

旧时的群众文化活动往往与时令节气或民俗宗教相结合。通过各种佛事活动祈求国泰民安,弭灾免祸,同时又获得自娱共乐,达到愉悦身心、调剂精神生活的作用。

横扇地区一些庙宇都有定期定点出会(又称行香)的惯例。例如每年两次“猛将会”、一次“财神会”、“观音会”等,还有多年一次的“太湖会”、“双阳会”。每次出会由各主持寺庙的和尚或当家道士与当地村坊联合发动和筹备,号召老百姓参与。大型的行香还要由各村坊派代表共同协商决定。

出会时的队伍规模可观,先由大锣开道,皂隶紧随,引领坐着各路神仙菩萨的四抬或八抬大轿行香。轿后为各种群众表演队伍:有又唱又拜的“拜香队”;有扮演各种戏曲故事的人物扮相单元;有古典造型的台阁;有舞龙舞狮、打莲厢、挑花篮等民间舞蹈队。表演队伍用吹打乐或江南丝竹配乐,气氛极其浓烈。整个行香队伍内各色旗帜招展,绚丽非凡。

参加行香队伍的各色表演者,都是各村坊选拔出来经过多次排练的善歌善舞青年男女。行香所化的经费由各村坊自筹解决。出会所行进的路线遵循传统规定。行香队伍途经的地方,观者如潮,连该地域各家的有关亲戚朋友都会纷至沓来,凑热闹。

1.猛将会:组会地为三人浜。时间为每年农历正月初三和七月半。届时行香队伍抬出该村坊庙里的“刘王菩萨”,经小彭家桥、安港上、鸡甲湾、潘家潭、施家扇、堵上、上宗浜最后到达镇上,再返回三人浜。行香队伍一路上向沿途观会村民分发上书“上天王刘”的三角黄纸旗,让人们回去插入自家耕田里,祈求上天驱蝗逐疫,保境安民。

2.财神会:组会为横扇镇区商家。每年农历正月初四晚上,届时财神会队伍从沧洲墩的财神庙里抬出路头菩萨(五路财神),绕镇区走一遭。为迎候财神爷,当晚全镇各店铺无一打烊,都要在店铺前点好香烛,待财神轿子过时,店主顶礼膜拜,接受行香队赐予的“马章”(财神像)。财神轿凡到达较有名的大店铺时,必停下来让店主全家接拜,届时鞭炮齐鸣。末了,店主给抬轿人发红包。之后,店主才将点燃在门口的香烛盘及所接到的马章请进店堂,正式摆宴席让“财神”受飨,直达翌晨拆席。

3.太湖会:太湖会二十年才举办一次。地域遍及七十二港,为横扇地区规模最大,范围最广,“花色品种”最多,最为闹猛的神会。民国7年(1918年)举办的太湖会是历史上的最后一次。

太湖会的行香队伍起自西亭子港(现属庙港镇)直达张骑庙港(现横扇姚家港村)为止。整个队伍极其庞大:有大锣开道、硬牌执事、“銮驾”、各彩旗幡、踩高跷、舞钢叉、扮戏文的“台阁”争奇斗艳。若干八抬大轿中抬有各村坊庙里的菩萨,恰到好处地穿插其间,旁伴悠扬的丝竹或锣鼓。尤其令人叹为观止的是队伍里的臂锣和臂香队列。臂锣者,是一些身强力壮的后生或患过大病祈神保佑而痊愈了的虔诚的信徒。他们化装成披头散发身着罪衣罪裙的囚徒,手臂皮层上嵌吊一排小银钩;每钩上系腊线,众钩的腊线组成一束,束上垂悬一面大锣,在行香队伍里一路行进一路“当当”击锣。臂香者与壁锣者唯一不同的是:他们臂钩上下悬的是燃香的香炉。信徒们甘受皮肉之苦的情景实让观者惊佩不已。

“太湖会”正式举会一天,但在之前,各村坊搭台、排练、演戏要持续热闹多天。

第二节 戏曲演出

横扇演出的戏曲大致有花鼓戏、春台戏、佛乐班子、念佛句、说唱、锣鼓班等。他们演出的曲乐都有一定的地方特色,颇让老百姓百观百听不厌。

一、花鼓戏:清代到民国年间,横扇演花鼓戏。流行范围大致沿太湖湖塘直达七都地区。演出都在春日农闲时期。花鼓戏的演员都是村坊上喜爱戏文、稍有文化的男性中青年自发组成。由上一辈的花鼓戏艺人传授技艺,排练些传统剧目,如《珍珠塔》、《庵堂相会》、《合同记》、《陆雅臣》等。凡花鼓戏到村坊演出时,由村民搭一低矮的简台,谑称“狗爬台”。演员的行头很随便,稍经化装就能演出。唱词全为水乡土词,配以二胡、笛、锣鼓等乐器伴奏。除上述传统剧目外,某些小剧或唱段都以打趣为主,个别的内容还极为庸俗低调,如《十八摸》、《十打铺》等竟黄色淫秽得让人骂作“嚼白蛆”(意为不堪入耳)。抗战胜利后,国民政府曾禁演花鼓戏。

解放初期,花鼓戏曾有过短期复演。农业合作化后绝迹。

演花鼓戏的演员一般不索报酬,他们旨在自乐和与人共乐。但有些村坊也会自动募款或以庙里存有的香烛钿以资谢仪的。

二、春台戏:每年春二、三月,农民为向上天和神道祈祷风调雨顺,五谷丰登、人口太平,村坊上(或多村坊联合)往往要筹演春台戏。一经决定,就由村坊上的“大阿爹”去平望的“排话”(联系剧团的办事处)物色戏班子。当演出日期确定,村民们去田野选择地点搭建戏台(草台),故春台戏又称“草台戏”。若村坊上资金丰厚,讲求点派头,还可去芦墟邀搭“摆台”(又称“高升台”)。其台的构件、设施十分考究精致,台顶档板等画栋雕梁,还可以现成搭拆,十分便利。再是张骑庙、娘娘庙等大庙宇还建有固定的大戏台,也可演出。

有些春台戏的演出,每年还有定期不可更改的。例如农历正月二十日沧洲墩;二月二十日张骑庙;三月二十八日四都村等。

春台戏只演下午日场。除个别的村坊一连演出二、三天二、三场外,一般演一场即止。剧种以京剧为主,昆剧少许。民国时期,常来横扇演出的剧团有“黄金大舞台”、“中国大舞台”、“龙凤大舞台”、“国民大舞台”等。花脸“一声雷”,男旦孙石英,老生孙柏林,武生孙国良、那正兴,猴生“小小苗豹”,长枪王金芳等演员历来很获群众口碑。

每场春台戏正式开演前,习惯要加演“跳嘉官”、“跳财神”等彩头戏,旨在向观众祝福。其时,观者个个欣慰。

演春台戏是农村里的欢欣大事,牵动四乡,人们风行“赶戏场”。小商贩们都不失时机的赶来摆设各色风味小吃摊,逗耍儿童的玩具摊,使来戏场看戏的人有吃、有看、有玩,倍加开心。当地的人家也得提前准备迎候亲戚、朋友届日光临而“留戏饭”。

三、堂名及佛乐班子:清代、民国期间,农村里有些营业性质的吹打、戏曲坐唱班子,他们的班子往往以自己家族的“家堂”名为名,所以这种团体就称“堂名”。

堂名班子一为大户人家婚嫁、寿诞、乔迁、小儿满月;商家开业、挂牌等喜庆活动的打唱,以增热闹欢乐;二为庙堂佛事、庙会等聚兴。

堂名作坐唱演奏。以两张方桌拼合,方桌四角立柱,柱边以及上方饰雕板、幔幅等,就算是唱台了。演唱者五六名七八名不等,相向而坐。每场奏唱习惯以《将军令》乐曲领衔,俟后演出者自选京剧、昆曲段子或民间小调边奏边唱。当然,也可由主家点唱曲目。

道光年间,直港上(今北前村10组)沈氏家族曾有班底演出,具体情况已不明,无法考查其上溯年月。民国以后横扇的堂名已经绝响。嗣后,沈氏后代沦为人家婚丧时的吹鼓手而已。

直港上另一支沈氏家族组有道(佛)乐班子,且年代也很悠远。班子替人家丧事“做祭念”为主。班子人员功底比较扎实,颇得乡人欢迎。除服务于横扇本地外,近邻庙港、梅堰、平望、震泽等的村坊人家也不时前来邀聘。他们常奏的道(佛)乐有《玄穹高上帝》、《送佛》、《十殿阎王》等等。尤其是《十殿阎王》,它属大型套曲,包容十大段:《一殿秦广王》、《二殿楚江王》……《九殿都市王》、《十殿转轮王》。念唱经文旋律丰富,用大小唢呐、二胡、曲笛、钟鼓、云磬等伴奏,回环叠合,十分动听。

该班子还兼做喜庆业务,因事制宜,演出时奏欢乐的《将军令》、《吉期小拜门》、《定席喜天歌》、《扬州傍妆台》、《青天歌》、《一风四》、《胡琴八班》,演唱昆曲折子《八仙》、《思亲》、《赠剑》等。

解放后,反对迷信活动,庙宇废止。该班的主要演员沈炳文、沈荣生、沈元吉又先后去世;后辈沈传宝等虽能继承祖业,但已失用武之地。直达20世纪80年代,丧家对死者“作祭念”的风气复起,沈传宝等才重组班复营此业。1991年为抢救和保存我国民族民间器乐遗产,横扇文化站在上级的统一领导下进行普查,经沈传宝等人的回忆,整理出从前常演出的《慈悲阎王妙忏》(又名《十殿阎王》)。由文化站录音后,聘请国家二级作曲家、苏州市锡剧团作曲兼指挥袁遥及吴江市文化馆张嘉贞记谱。该曲后被收录于《苏州市民间器乐集成》一书内。由该班改编演出的佛乐《六字赞》参加苏州民族民间音乐舞蹈大赛,荣获了繁荣奖。

四、念佛句:旧社会农民生活长期贫困,外出求乞是普遍现象。求乞者为获取施舍者的同情,往往自身尽欲具备点技艺作为对施舍者的回报。横扇的大家港村一带便产生并世代相传“念佛句”的行当。他们两人一档,凡到求施者的门头,就一人手敲小木鱼,另一人念词。每四句毕,敲木鱼者应接“南啊南无佛,阿弥陀啊佛”。如此两人反复诵唱,将某个内容唱完,人家听得高兴,往往不吝施些钱米。俟后,两人另换人家,再行重复念上述般“佛句”。

念佛句的内容有《孟中哭竹》、《黄祥卧冰》、《三娘教子》、《庵堂相会》等,还有较普及的《十二个字佛句》。

大家港俗称“讨饭大家港”。全港几乎家家有人会“念佛句”这个行当。1949年逢特大水灾,他们带儿携女外出“念佛句”求乞人数极众。20世纪50年代后,随着生活水平的逐年提高,此行绝迹。

五、说唱:清末,比较大的村庄出现了茶馆,例如大家港、杨家扇、徐河湾桥头、叶家港桥头、破车港桥头等。一些村民便形成了饮早茶、夜茶的习惯。为丰富茶店娱乐生活,说唱故事的艺人便应运而生。该行当形成以后,村坊茶馆就逐渐开设有别于市镇的评弹书场,称“茶馆书场”。最初横扇乡间的说唱者都来自浙江湖州、双林、马腰等地。本地最早的说唱艺人是倪家扇村的曹云宝(女),她系科班出身,曾为浙江吴兴曲艺协会会员。与曹云宝同期稍晚的还有大家港北桥头的金世锦(艺名金耀良),他于1947年经人介绍师从湖州民间艺人罗炳生,经练艺,水平不错,深得听者欢迎。1956年由其师介绍也入了吴兴曲艺协会。此前,金世锦与妻金凤娟并双档,说唱范围扩至杭嘉湖一带农村,最兴旺时日还有第三者琴师伴奏(一般情况只是金拉二胡,妻敲擦板,自奏自唱)。唱腔都为“湖滩”。常说唱剧目为《珍珠塔》、《林子文》、《合同记》、《玉连环》;开篇《一本乌袍》、《二十个古人》等。1961年,金世锦下放回原籍农村,由公社备案获准继续在家乡说唱。1984年与同村人朱水龙、徐河湾村杨有法3人同去吴江县参加曲艺考试,金被录取,授发证书。1990年,其妻病故,金剩一人说唱。近年,随电视机的普及,说唱业几于停顿。

六、民间锣鼓班:旧时,农村里宗教气氛浓烈,民间音乐也成为宗教文化的一部分。横扇农村里有众多的锣鼓班,他们虽由一些爱好音乐者业余操演和组织起来的,但他们的乐事活动却都与佛事相捆绑,主要为菩萨“行香”和庙会服务。

民国时期,横扇有锣鼓班13个:施家扇(今施家村)1个;北前扇2个;西宋港、俞家湾(今都属北前村)各1个;彭家桥(今沧洲村)1个;凌家浜(旗杆下村)1个;扶持港、牛桥头(均为姚家港村)各1个;照家港、常家扇各1个,盛家港2个(今均属轮牛村)。

锣鼓班分京班、文班两类。京班基本奏京调,文班属昆腔。除凌家浜锣鼓班是京班外,其余12个都是文班。水平首屈一指的要数施家扇锣鼓班。锣鼓班全为打击乐器,无丝竹,齐全的班由8个乐手相互配合:唢呐2名,大锣1名,点鼓1名,铜鼓1名、推锣1名、钹2名。在这些锣鼓班中又分有唢呐吹奏和无唢呐吹奏两类。施家扇、北前扇、凌家浜、彭家桥、扶持港5个班各具唢呐吹奏,他们都以熟练吹奏《将军令》相竞为荣。其余各班只能敲打“牌九”“走马”锣鼓等。

锣鼓班于庙宇的“行香”队列里比较受人注目:服饰整齐,尤其是打点鼓、铜鼓者,他们颈间、腰间都系有彩色绸带,以此系缚面前安放击鼓的鼓架(鼓架都是精雕细刻)。这样,鼓手在行进击鼓时稳固自如颇具风采。

锣鼓班的乐器由村坊庙宇出资置办。平日由班里各个持用人保管,便于练习。

第三节 民间娱乐活动

1.龙狮舞:每逢中秋、春节、元宵等喜庆节日,新湖、南湖、东青等村(公社化后划归菀坪)的河南籍农民有表演龙舞、狮舞的传统习惯。他们除了立足本村,还应横扇镇区和其它村的邀演。每逢演舞,观者如潮。每逢庙会,一般会来参与。尤其是舞狮由于它的周旋范围要比舞龙要小,因此,又很受一些办喜事的大户人家的青睐,往往要邀其到自家厅堂表演一番。

龙舞共需舞者十余人。龙体有9—10节组成,每节一人撑持。还有一人专执龙珠舞于龙头前。整条龙按着龙珠的上下左右舞动而跟随舞跃。舞姿变化多端,煞是好看,尤于灯下月下。

狮舞分单狮、双狮两类。每狮需两人操舞。舞狮者的技艺仗长期刻苦练就。舞的过程中,不但要表演出狮子的性格和它“喜怒”的表情,还要尽量作点奇妙动作,让邀者往往于舞场的高处或厅堂的梁上,悬挂香烟、糕点或红包、糖果,叫舞着的狮子去攫取。这样两舞者必得叠罗汉使狮子立起攀援,以狮嘴将悬物衔得。凡有双狮舞的,则物品悬得更高,务使两只狮子勾肩搭背叠成“罗汉”才可将物品“到手”。凡到这时定会引获全场观者一片赞誉与掌声。舞终,舞者卸下妆来,大汗淋漓,衣衫湿透。

舞龙舞狮都有锣鼓打击伴奏,以此增强龙狮的英武形象。舞者不拿报酬,旨在与人同乐。

(进入20世纪80年代,横扇着意发扬民间原有体舞表演形式,又分别成立了腰鼓队与连厢队。)

2.三月廿八抢皋桥:皋桥在横扇蚂蚁漾正南(今大家港村)。桥东西走向,石质,高约7米左右。桥西原有宝鼎庵。

“抢皋桥”起源于清代后期,由村民自发组织而成,历经岁月约定俗成,每年农历三月廿八日举行。参加此项活动的地域范围是今大家港、厍港、徐河湾以及庙港镇的杨家扇、行义港、张家浜等村落。

抢皋桥所驶船只有长船、水踏白两类。此两类船只,或上述村坊人家己有或去庙港的开弦弓村租用。

每年农历三月廿八的前十天左右,上述村的农民都物色健壮的青壮年,以自愿原则先在居地的小荡漾里演练,以便届时竞出风头。

参与的长船安设三橹三桨。大橹上有把手3名,吊绷1名(另加换者1名),出跳1名;二橹上把手2名,吊绷1名(另加换者1名)、出跳1名;三橹(翘梢)把手1名,船上各桨都设按桨、提桨、扳桨各1名,三支桨共计9名。船首另设敲锣者1名。这样,长船上参与者共22名人员。水踏白船比长船短、窄许多,设两橹三桨及鸣锣者共14人。两类船尾还按插书有村坊名的红(或绿)的三角旗帜一面,船上一切人员赤足,一律身穿土布对襟小白布衫和小白布长裤。

三月廿八当日8时许,各村参与的船只都到横扇有关茶馆吃茶集中,那天的食用开销都由各村农家筹资,到茶馆后各村船只互赠水糕等食品,各方礼仪得体。8时半,船只前后快速进入蚂蚁漾,先是列队绕漾几周,引得周围岸上人山人海的观者鼓掌喝采。接着抢皋桥开始。往往吕家浜(大家港村)的船排头,一连串的长船、水踏白往皋桥洞驶去。各船上动作协调、平衡快速,煞是整齐,行姿多彩好看。

“抢船”在离皋桥洞10—20米时,船头上第一把桨者“开腾”(一边摆桨,一边将身体腾空起来,然后臀部猛落船板),他身体一腾一落,把桨一摆一摇,直到进桥洞转向为止。“开腾”的姿势十分勇猛、骠悍,煞为壮观,因此操此动作者事后往往臀部大伤,发生溃烂,得化一定的时期就医休愈。“抢船”才进桥洞,船上的翘梢橹把手,得不失时机地立即要用脚往船板上猛力一蹬,并高唤声“减力”,意思是招呼船上同伙船只趁势转向,平稳进入桥南的小荡里。

桥南的小荡不大,那里只够积停10余艘已抢进皋桥的船只。届时,这批船要返出桥洞仍入蚂蚁漾。待这些船返完,第二批才再开始“抢皋桥”。就这样一批船一批船地“抢”,连续达中午。凡已“抢”过的船,只要时间许可,还可“抢”二遍、三遍。

“抢皋桥”无比赛、竞争性质,无非旨在表演各村参加船只的驾船技巧和通力合作精神,充分展现自己不甘人后,奋发图强的豪迈气魄,更在于丰富民间生活创造众人同乐的愉悦环境。

此项传统活动1953年后绝响。

第四节 工艺制烛

20世纪30年代,横扇绽开了一支民间工艺奇葩——民族艺术蜡烛,包括结婚花烛、祝寿寿烛、丧事素烛。其中以花烛为主,青睐者最众。

操持此项技艺者名范文尚,生于1917年11月30日。1930年去“震泽恒裕花烛店”学习装饰蜡烛工艺,满师后回横扇开设烛铺,独操此业,所出产品,大得群众欢迎,广销四乡。

花烛用于结婚仪式,美称“龙凤花烛”。它工艺复杂精细,融蜡制作艺术与剪纸艺术于一体。一般要经历剪纸、熔蜡、调色、涂蜡、浇铸、彩绘、开相等工艺过程,制成各种栩栩如生的花鸟人物,然后把它们固定在铁丝上,按一定的艺术要求穿插到原始的三五斤重、光秃秃的红烛上,组成各式立体艺术图案。装扮好的花烛上部称“颜照”,它由涂蜡的硬纸、蜡制的花卉、玻璃镜子组成;镜子上写有“龙凤呈祥”或“百年好合”、“花好月圆”等红色字样。其下烛体四周点缀着“龙戏金珠”、“凤穿牡丹”等的花饰,再配以三脚蛤蟆、蝴蝶、牡丹、云片等立体器物,整体显得美仑美奂,生动活泼。制作寿烛则换缀“老寿星”、“麻姑献寿”“鹿鹤献寿”等立体造饰。

制作丧家素烛,则改用白烛或绿烛,整体装饰以素花、挽联,配以“八仙过海”、“刘海戏金蟾”等戏文蜡像,同样花团锦簇。

凡人家婚丧祝寿,需要此种蜡烛,要事前预订,大小自便,每对一般三、五斤,最大的曾有30斤的。

解放以后,反对铺张浪费,凡事倡导从简,花烛制作开始冷落。文革时期完全绝迹。改革开放以后重整其业,并得到上级的及时抢救。范文尚的花烛制作一时大出风头。他特制的龙凤花烛和寿烛还被送到法国里昂、布尔昆市展出。《人民画报》、《群众文化》、《中国文化报》、《苏州杂志》、《吴江报》等中央、地方报刊对他的艺术造诣作过详细报导和刊出摄品。吴江电视台专程拍摄了以范为主角的《苏南花烛》电视记录片,1994年春节,在华东地区各电视台播放,后来该片还获得华东电视记录片三等奖。1993年12月28日,范文尚的艺术传略被收入《中国民间名人录》。

第五节 文化、文艺场所

清末民国期间,横扇的文化、文艺活动虽有些生色,但都分散于民间,又大都集中于有关节日,缘在缺乏固定的表演和活动场所。20世纪的20、30年代,文化、文艺场所的建立才有所起动,“阅报社”、“憩庐”戏院、评弹书场相继筹建和开设。

阅报社

1925年左右,由地方士绅发起组织“阅报社”。社址选择在镇港南东市朱文德住宅(钮玉丰酱园东)、由陈江生开设的茶楼上,正式挂牌“阅报社”。订报和服务都由店主全面负责。进社既可读报、议论时事又可着意品茗。其时文化人不多,入社者都是地方士绅和一些小知识分子,俗称“长衫辈”。“阅报社”成了横扇高雅的文化活动场所。

阅报社经日开张,常临者买长期月票。日军侵华以后,自行停业。

憩庐戏院

1936年,由镇上周建勋等发起筹建横扇第一只戏院。以商店入股形式集筹资金,每股5银元,每店少则1股,大则2股。历时不到一年,建筑竣工。取名“憩庐”,由凌九霄于戏院门面书其名。戏院内设观众席300—400座,前排藤椅;中排骨牌凳;后排木质长条板凳。西侧设小卖部及茶店,便于观众看戏时的品茶和零食供应。戏院里塑有三尊大佛,无戏演时,菩萨搬至戏台上,有戏演时抬到观众后座。

“憩庐”的开张戏为《火烧红莲寺》,使用机关布景,一时很在地方上轰动。

农历1949年6月30日,横扇遭特大水灾,憩庐因年久失修而倒塌,后来拆除。1958年在其址上建公社大会堂。

书场

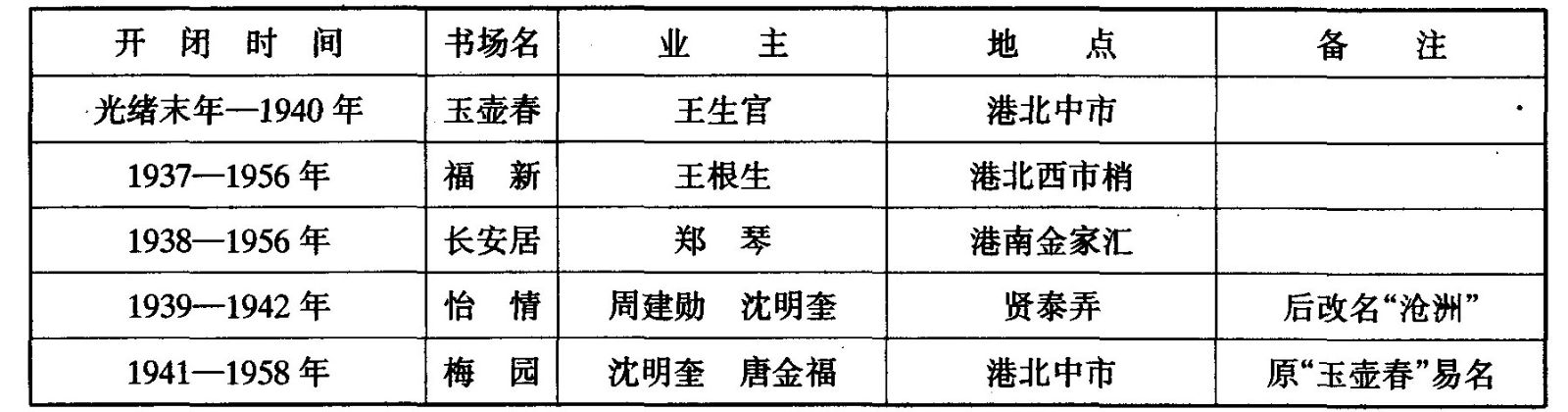

苏州评弹是我水乡地区传统曲艺。早在光绪末年,横扇镇上首开玉壶春书场,开演评弹节目。由于营业兴旺,20世纪30年代中期接连又新开了三个书场,直到解放,参差地共有四个书场,具体情况如下:

四家书场中,玉壶春设施比较典雅,房屋三进,场址设在第三进,环境安宁。园洞方砖地面,场内装饰不乏书卷气,且历史最长,达40余年。

四书场邀的评弹演员一般于当时都有些名望。例:魏俊卿的《珍珠塔》,锺志良的《岳传》,王御卿的《三笑》,顾友良的《三国》等。尤其在怡情书场开张伊始曾聘得评弹艺术家姚荫梅来献演他拿手书目《啼笑因缘》。

除怡情书场外,其余三书场都于社会主义对私改造中改组关闭。1958年——1965年,独开过春园书场,群众一般称之为“合作书场”。文革后,横扇书场绝迹。